जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के 3 साल बाद 2 जुलाई 1956 को संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर ने पांचजन्य में एक लेख लिखा. इसमें उन्होंने शायद पहली बार किसी सार्वजनिक मंच से एक राजनीतिक पार्टी (भारतीय जनसंघ) बनाने को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1951 में की गई मुलाकात के बारे में लिखा. संघ के राजनीतिक संगठन के तौर पर जनसंघ को प्रचारित किया जा रहा था, ऐसे में इस लेख में गुरु गोलवलकर ने उन सवालों का जबाव देने की कोशिश की जो लोग पूछ रहे थे कि आखिर जनसंघ की स्थापना के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गुरु गोलवलकर के बीच क्या चर्चा हुई थी. और पढ़ें

गुरु गोलवलकर के इस लेख के मुताबिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने संगठन जनसंघ के लिए संघ के स्वयंसेवकों की मांग की तो उन्होंने मुखर्जी से कहा कि संघ को राजनीति में नहीं घसीटा जा सकता. संघ किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी संगठन किसी राजनीतिक दल का उपकरण बनकर राष्ट्रीय पुनरुत्थान प्राप्त नहीं कर सकता. इसलिए संघ को एक उपकरण (साधन) के रूप में उपयोग करना असंभव है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया. उन्हें इस वास्तविकता का खुद अनुभव भी था. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी कहा कि कोई राजनीतिक दल भी किसी अन्य संगठन के नियंत्रण में नहीं रह सकता. संघ प्रमुख गोलवलकर के मुताबिक इस तरह दोनों के बीच इस प्रस्तावित राजनीतिक दल के साथ संघ के आपसी रिश्तों को लेकर सामंजस्य बन गया था.

अब दूसरी समस्या थी कि इस राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संघ का लक्ष्य और कार्यपद्धति पहले से ही स्पष्ट थी. इसलिए यह भी स्पष्ट था कि यदि नई पार्टी संघ स्वयंसेवकों से सहयोग की अपेक्षा रखती है, तो उसके आदर्श संघ जैसे ही होने चाहिए. इस तथ्यात्मक आधार को डॉ. मुखर्जी ने भी स्वीकार कर लिया. ऐसे में एक सवाल और उठा था कि संघ के युवा और वरिष्ठ स्वयंसेवक अनेक संगठनों में कार्यरत हैं, इनमें से कुछ जन संगठन हैं. जबकि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित हैं. भविष्य में कुछ नए संगठन भी उभर सकते हैं. यदि नए व पुराने संगठनों के संघ के साथ संबंधों का प्रश्न उठता है, तो गुरु गोलवलकर का उत्तर एक दिशानिर्देश की तरह है.

सम्बंधित ख़बरें

संघ प्रमुख ने कहा कि संघ ने जहां भी किसी कार्यकर्ता को भेजा, वह अडिग रहा और उस क्षेत्र में एक नया परिवर्तन लाया, संघ के स्वयंसेवक अतीत में भी इसी प्रकार आचरण करते रहे हैं और आज भी करते हैं. संघ का स्वयंसेवक जो भी कार्य करता है, वह उन कार्यकर्ताओं, उसकी नीतियों और उद्देश्यों को संघ की विचारधारा के अनुरूप लाने का प्रयास करता है और उसे जमीनी स्तर पर खड़ा करने के लिए स्वयं को समर्पित करता है.

ऐसा नहीं था कि संघ को राजनीति में लाने के प्रयास पहले नहीं हुए थे, डॉ हेडगेवार के समय संघ की बढ़ती शक्ति को देखकर उनके अलग-अलग दलों में सहयोगी इस तरह की कोशिश लगातार करते रहे थे, लेकिन डॉ हेडगेवार मालवीय जी, डॉ मुंजे, सावरकर बंधु, भाई परमानंद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे दिग्गज हिंदू महासभा के होते हुए किसी दूसरे ऐसे संगठन की जरूरत नहीं समझते थे, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियों का विरोध करने के लिए राजनीतिक रास्ता अपनाए. एक बार खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन्हें हिंदू डिफेंस लीग जैसी कोई संस्था बनाने का सुझाव दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्हें आजाद हिंद फौज जैसे संगठन बनाने के लिए मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी. सावरकर ने अपने साथियों के जरिए ड़ॉ हेडगेवार का नाम हिंदू महासभा के बैनर तले बने हिंदू सुरक्षा समूह श्रीराम सेना से बिना उनकी मर्जी जुड़वा दिया था. लेकिन डॉ हेडगेवार संघ के वयस्क होने तक, पूरे देश में विस्तार होने तक मानो उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ के समर्थक नहीं थे. आखिर जनसंघ के लिए राजी क्यों हुए गुरु गोलवलकर

राजी तो गुरु गोलवलकर भी नहीं थे, तभी तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनसे 1943 में एक राजनीतिक संस्था के सुझाव के साथ मिले थे, तो गुरुजी ने उन्हें डॉ हेडगेवार का वक्तव्य दोहरा दिया था कि रोज की राजनीति से दूर रहना है. तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनसे सहमत नहीं दिखे थे क्योंकि बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा था, वो खुद अपनी आंखों से देख कर आए थे. ऐसे में जब संघ पर गांधी हत्या को लेकर प्रतिबंध लगाया गया, हजारों संघ कार्य़कर्ताओं सहित गुरु गोलवलकर को भी जेल में डाल दिया गया. बिना सुबूत के 1.5 साल तक संघ की गतिविधियों को रोक कर प्रतिबंध के जरिए उसको समाप्त करने की कोशिश नेहरू सरकार ने की, उससे संघ के अंदर भी ये दबाव बनने लगा था कि राजनीतिक दुश्मनों को जवाब देने के लिए अपने विचारों का, संघ हितैषी कोई संगठन तो होना ही चाहिए था. वैसे भी पटेल जैसे हितचिंतक की मौत के बाद पंडित नेहरू का सरकार के साथ साथ कांगेस संगठन पर भी पूरा कब्जा था. मुखर्जी का पहले हिंदू महासभा, फिर नेहरू सरकार से इस्तीफा

इधर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1947 में नेहरू की अंतरिम सरकार में गैर कांग्रेसी मंत्री बने थे, गांधी हत्या के बाद जिस तरह सावरकर के भाई की मॉब लिचिंग हुई और फिर हिंदू महासभा का आक्रोश भी सामने आया. उससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लग रहा था कि हिंदू महासभा को या तो राजनीतिक दल की तरह व्यवहार करना चाहिए, या राजनीति छोड़कर पूरी तरह एक धार्मिक-सांस्कृतिक संगठन बन जाना चाहिए. उनसे महासभा के नेता सहमत नहीं थे, मुखर्जी ने दिसम्बर 1948 में मदुरई अधिवेशन में इस्तीफा दे दिया. उसके बाद वो सरकार में ही रहकर विभाजन के बाद शरणार्थियों की समस्याओं व कश्मीर समस्या पर काम करने लगे. बंगाल के रहने वाले थे, सो पूर्वी बंगाल जो तब पाकिस्तान बन गया था, वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं का दर्द समझते थे. सरकार में रहकर भी वो नेहरू-लियाकत समझौते के कुछ प्रावधानों को नहीं रोक पाए. इस समझौते में अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से उस देश की सरकार के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया था, कहा गया कि वो सरकार उनका ध्यान रखेगी. साथ में शरणार्थियों को उस वक्त अपने मूल देश में आने के लिए जो फ्री पास मिले हुए थे, उसकी जगह वीजा व्यवस्था लागू कर दी गई.

RSS के सौ साल से जुड़ी इस विशेष सीरीज की हर कहानी

8 अप्रैल 1950 को जैसे ही नेहरू-लियाकत समझौते की घोषणा हुई, उसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू केबिनेट से इस्तीफा दे दिया. अब ना उनके पास सरकार थी और ना पार्टी.

उन दिनों संविधान सभा की बहसें चल रही थीं. 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान बनकर लागू हो चुका था. ऐसे में कुछ महीने सरकार उन सब प्रावधानों को लागू करने व शरणार्थियों आदि की समस्या में व्यस्त थी, संविधान लागू होने के बाद देश में पहले आम चुनाव 1951-52 में होने ही थे. यहीं से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मन में विचार आता है कि एक ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जो हिंदू महासभा की जगह हिंदुओं की आवाज बने. ऐसे में उनको फिर से संघ का ख्याल आया क्योंकि संघ के लोगों के चरित्र और सेवा कार्य से वो सालों से उनके प्रशंसक थे. फिर वो गुरु गोलवलकर, बाला साहब देवरस, भाऊसाहब देवरस आदि से मिले. नागपुर के संघचालक बाबासाहब घटाटे के घर उनकी मुलाकात शायद अप्रैल 1951 में हुई और फिर उस मुलाकात में उनके बीच जो चर्चा हुई, वो खुद गुरु गोलवलकर ने 1956 के अपने लेख में बताई. इस तरह से 21 अक्टूबर 1951 से भारतीय जनसंघ अस्तित्व में आ चुका था.

गुरुजी के वो पांच हीरे, जिनमें दो बने भारत रत्न

भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो गुरुजी ने स्वयंसेवकों की पहली खेप में उन्हें पांच गंभीर और वरिष्ठ प्रचारक सौंपे. संघ के ये पांच हीरे भविष्य में इतने चर्चित होंगे, किसी ने ये उस वक्त सोचा नहीं था. इनमें से एक अटल बिहारी बाजपेयी तो तीन-तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने. दो को भारत रत्न मिला यानी अटलजी के साथ-साथ नाना जी देशमुख को भी. महाराष्ट्र के परभणी जिले (तब हैदराबाद राज्य) में पैदा हुए नानाजी देशमुख को आज विद्या भारती के संस्थापक और चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जाता है. तीसरे थे सुंदर सिंह भंडारी. वे उदयपुर के रहने वाले थे, बाद में बिहार और गुजरात के राज्यपाल बने. राज्यसभा में भी चुने गए.

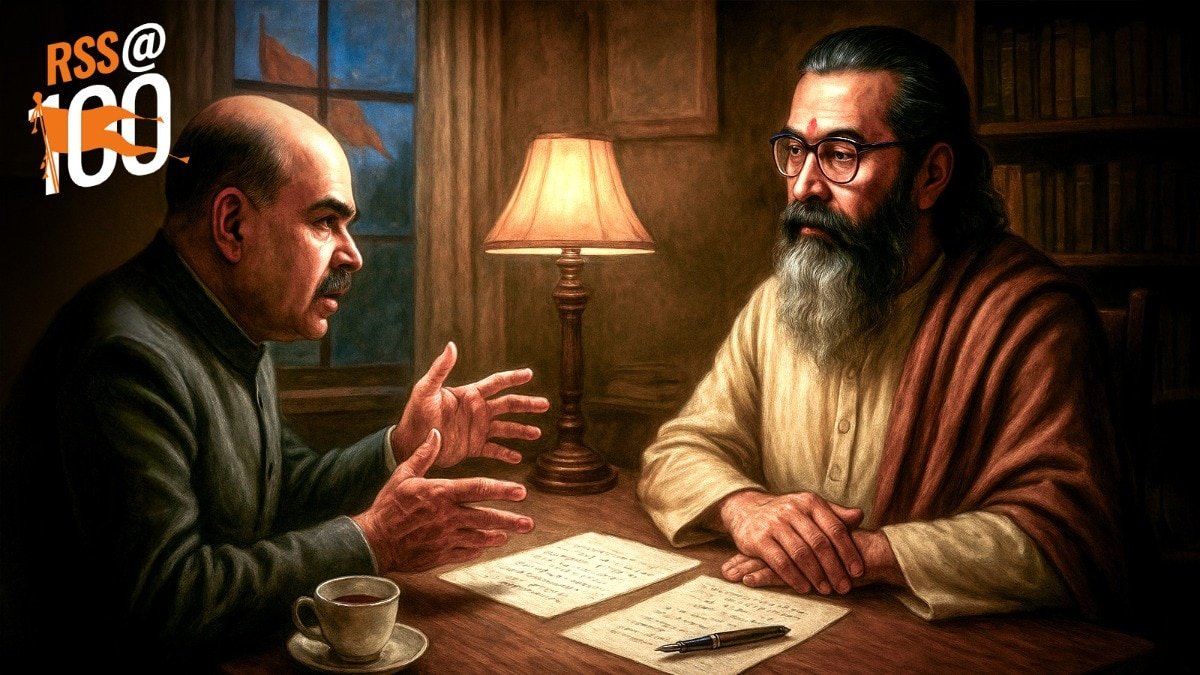

गोलवलकर ने जनसंघ को अपने 5 गंभीर प्रचारक सौंपे. (Photo: AI generated)चौथा नाम उस व्यक्ति का है, जिससे बाद में जनसंघ और संघ दोनों ने ही नाता तोड़ लिया. ये थे बलराज मधोक. जम्मू के रहने वाले मधोक कभी अपनी पार्टी जम्मू प्रजा परिषद चलाते थे. जनसंघ की दिल्ली, पंजाब इकाइयां उन्होंने ही शुरू कीं, जनसंघ के अध्यक्ष रहे. 1967 चुनावों में सबसे ज्यादा 35 सीटें दिलाईं. दिल्ली से सांसद बने, लेकिन बाद में कुछ आपत्तियों के चलते उनको जनसंघ से हटा दिया गया. पांचवां नाम उस व्यक्ति का है, जिसे जनसंघ खड़ा करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ज्यादा ही श्रेय दिया जाता है. बीजेपी भी आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ उनकी ही तस्वीर लगाती है. वो थे दीनदयाल उपाध्याय, जो जनसंघ के पहले महामंत्री बने. ‘एकात्म मानववाद’ के जनक दीनदयाल ने संघ के लिए राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और स्वदेश जैसे पत्र-पत्रिकाएं शुरू किए. 1968 में मुगल सराय के पास रेलवे पटरियों पर मिले उनके शव का रहस्य आज तक अनसुलझा है.

ये थे जनसंघ के पहले तीन सांसद

पहले आम चुनावों के नतीजे आए तो भारतीय जनसंघ को कुल तीन सीटें मिलीं. हिंदू महासभा को भी चार सीटें मिलीं लेकिन वोटिंग प्रतिशत के मामले में जनसंघ देश में पांचवें नंबर पर और हिंदू महासभा के मुकाबले करीब 4 गुना था. महासभा को कुल 0.95% वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनसंघ को 3.06%. हालांकि भारतीय जनसंघ केवल 49 सीटों पर ही उम्मीदवार उतार पाया था. जीती हुई तीन सीटों में से दो पश्चिम बंगाल में और एक राजस्थान में थीं. इन तीन सांसदों में कलकत्ता सीट से खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीते थे, बांकुरा से दुर्गा चरण बनर्जी जीते थे और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से उमाशंकर त्रिवेदी जीते थे. चुनाव के वक्त गुरु गोलवलकर शिवाजी के किले में चले गए

रंगा हरि एक दिलचस्प जानकारी गुरु गोलवलकर की जीवनी में देते हैं, उनके मुताबिक दिसम्बर 1951 में ही गुरु गोलवलकर और संघ के प्रमुख अधिकारी जैसे भैयाजी दाणी और बाला साहब देवरस आदि शिवाजी साम्राज्य के प्रसिद्ध सिंहगढ़ किले में चले गए थे. उस वक्त देश चुनावी प्रचार के युद्ध में था. पुणे के निकट सिंहगढ़ किले की परिधि में लोकमान्य तिलक का वो ऐतिहासिक बंगला भी है, जिसमें उनकी और गांधीजी की 1915 में चर्चा हुई थी. उस बंगले में सब लोग 25 दिसम्बर से 18 जनवरी 1952 तक रुके. उन्होंने इसी किले में संघ का मकर संक्रांति उत्सव भी उस साल मावल सैनिकों के वंशजों के साथ मनाया. चार दिन वो उन्हीं सैनिकों के साथ रहे.

पिछली कहानी: जब पहली बार RSS ने मनाया अपने सरसंघचालक का जन्मदिन, 83 दिन चला था महोत्सव

—- समाप्त —-

Source link